LA GUERRA COMMERCIALE COME UN NUOVO VIETNAM ?

Nel 2018 Donald Trump dichiarava su Twitter: “Le guerre commerciali sono buone e facili da vincere”.

Sette anni dopo l’inizio di una delle più aggressive guerre tariffarie della storia recente, l’amministrazione americana – che si tratti di repubblicani o democratici – sembra ancora convinta che nella partita a due tra USA e Cina, sia Washington a tenere le redini. Ma questa convinzione rischia di trasformarsi in un BOOMERANG.

Gli Stati Uniti hanno chiaramente definito la regione dell’Indo-pacifico come il FULCRO dei propri interessi strategici, ma tra le nazioni dell’estremo oriente, la coercizione non è l’unico timore.

Anzi: per molti Paesi, la prospettiva peggiore è che gli Stati Uniti si tirino indietro, accettando il primato cinese nel sud est asiatico in cambio di una tregua o suddivisione delle sfere d’influenza.

QUESTO RISCHIO, REALE O PERCEPITO, CAMBIA I CALCOLI POLITICI DELLE CAPITALI ASIATICHE.

In questo nuovo podcast della serie Geopolitica Difesa Sicurezza, vediamo insieme perché la Cina abbia il dominio dell’escalation e gli Stati Uniti rischino un’impasse strategica.

Il passo dalla Geopolitica ai mercati è sempre più breve, per questo penso concretamente utile approfondire le implicazioni di:

1️⃣ IL MITO DEL DOMINIO SULL’ESCALATION

2️⃣ IL MIRAGGIO DEL DEFICIT: PERCHÉ LA BILANCIA COMMERCIALE INGANNA

3️⃣ “CHIKU”: L’ARMA NECESSARIA CHE MANCA A TRUMP

4️⃣ IL PANTANO STRATEGICO: UN NUOVO VIETNAM ECONOMICO ?

Per Consulenti Finanziari e Private Bankers, comprendere queste dinamiche è cruciale perché consente di capire meglio un mondo in rapido cambiamento ed orientare le strategie d’investimento su basi più realistiche.

Puoi leggere l’articolo, ricco di grafici, o ascoltare il podcast su YouTube e Spotify ai seguenti link

1. IL MITO DEL DOMINIO SULL’ESCALATION

Secondo il nuovo segretario al Tesoro Scott Bessent, la Cina avrebbe commesso l’errore di “giocare con una mano perdente”, poiché esporta verso gli Stati Uniti molto più di quanto importi. Da qui, l’idea che Washington possa alzare il livello dello scontro commerciale senza rischiare troppo.

Questa logica si rifà a un concetto tipico della teoria dei giochi: il dominio dell’escalation, ovvero la capacità di infliggere danni maggiori all’avversario di quelli che si è disposti a subire in risposta. Ma questa visione, se applicata al commercio globale, è pericolosamente distorta.

A differenza del conflitto militare, dove l’annientamento dell’avversario (in questo caso il deficit commerciale USA-Cina) può portare a una forma di vittoria, il commercio internazionale è una dinamica cooperativa: ogni interscambio genera valore per entrambe le parti.

Nessuno commercia con un nemico, ma con un partner e l’interruzione drastica di questi legami danneggia prima di tutto chi li ha costruiti attraverso molti decenni di globalizzazione.

L’interdipendenza asimmetrica è il punto cieco degli USA

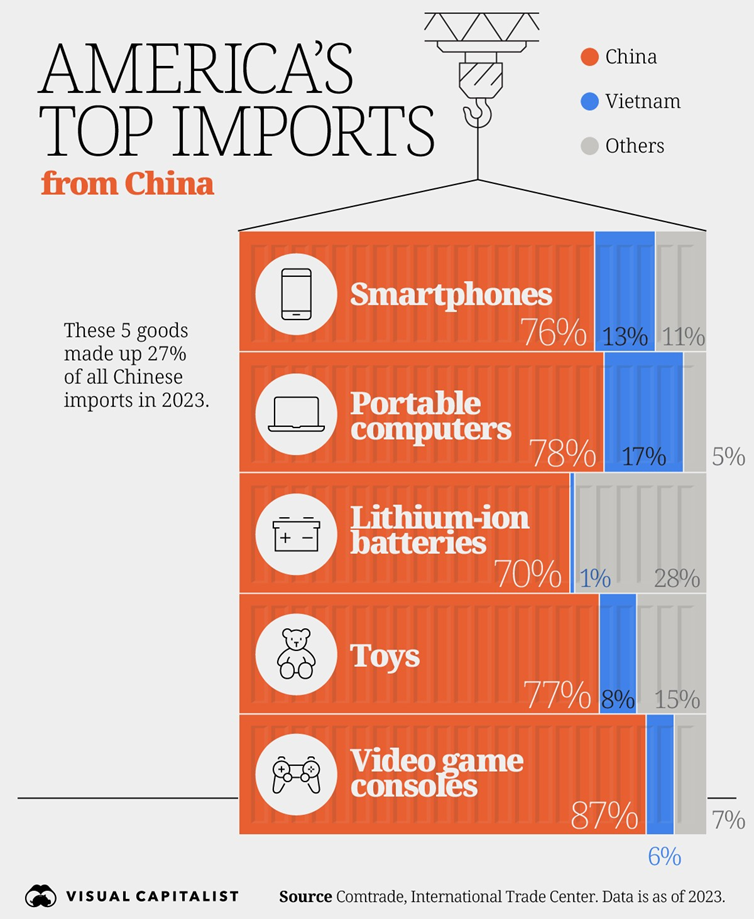

Gli Stati Uniti dipendono dalla Cina molto più di quanto vogliano ammettere. Questa dipendenza non si misura solo in termini di volume commerciale, ma in funzione di nodi critici della catena del valore globale: componenti essenziali, materie prime strategiche, prodotti a basso costo che consentono all’inflazione di restare sotto controllo.

Ad esempio:

- Oltre il 90% dei principi attivi farmaceutici importati negli Stati Uniti proviene da Cina e India, ma gran parte della produzione indiana dipende da forniture cinesi.

- I chip di fascia medio-bassa, ancora indispensabili per elettrodomestici, automobili e dispositivi medicali, vengono assemblati o testati in Cina e Taiwan.

- Le terre rare, fondamentali per tecnologie green e militari, importate dagli USA sono estratte e raffinate per oltre il 60% da aziende cinesi.

- La Cina è il primo produttore globale di batterie al litio, pannelli solari e veicoli elettrici, con una leadership difficilmente scalzabile a breve termine.

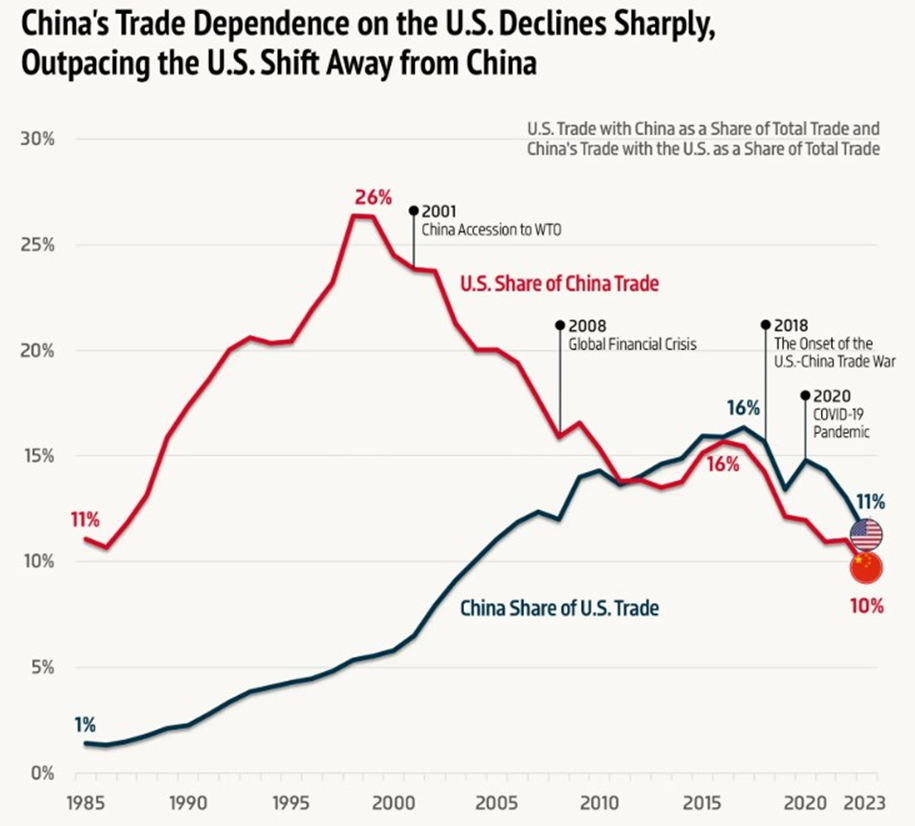

In questo contesto, colpire le importazioni dalla Cina non significa punire un competitor, ma tagliare a se stessi l’ossigeno. La Cina, da parte sua, ha già avviato un lungo processo di diversificazione, riducendo l’esposizione al mercato americano e puntando su Asia, Africa e Sud America.

2. IL MIRAGGIO DEL DEFICIT: PERCHÉ LA BILANCIA COMMERCIALE INGANNA

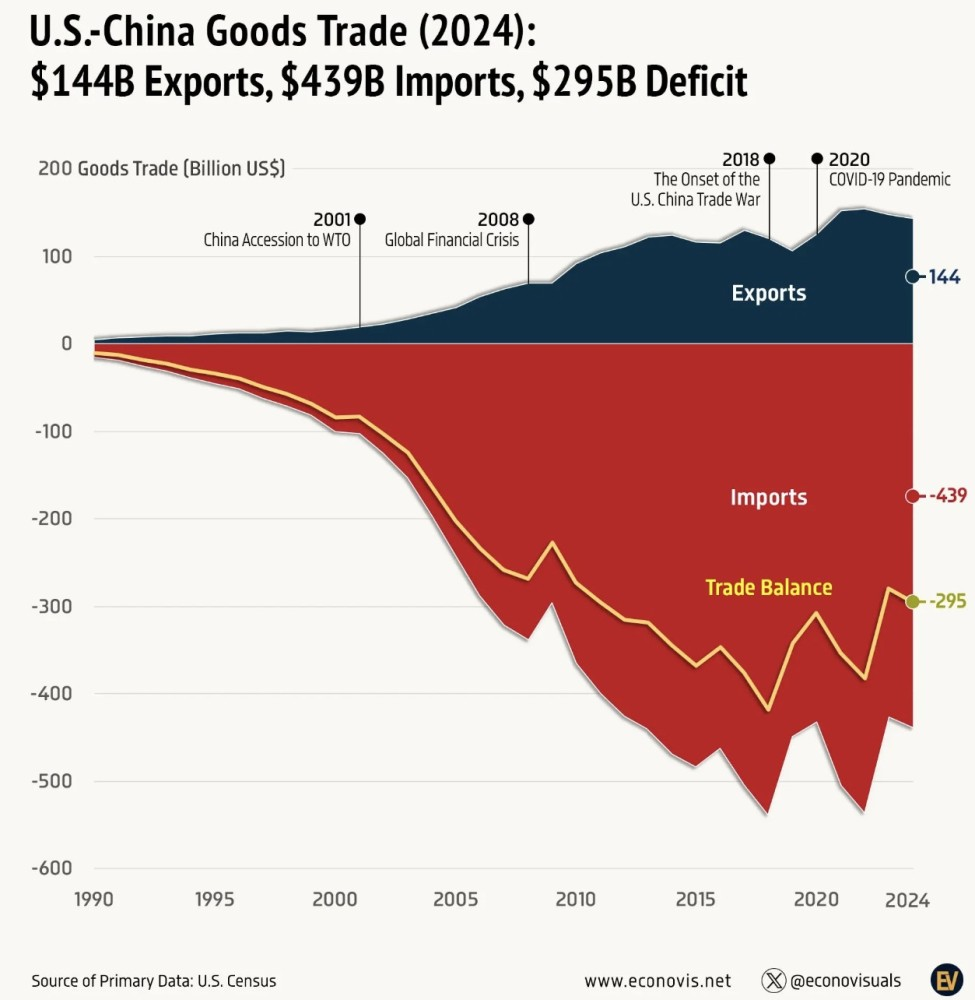

Nel 2024, il deficit commerciale USA con la Cina è stato di 263 miliardi di dollari. Ma focalizzarsi su questo dato rischia di offuscare la natura reale del rapporto: gli Stati Uniti non esportano “di meno” perché sono deboli, ma perché la loro economia – basata su consumi interni e servizi – non è strutturata per sostituire facilmente le importazioni.

Allo stesso tempo, la Cina ha dimostrato maggiore flessibilità nel reindirizzare le proprie esportazioni. Mentre gli Stati Uniti faticano a rimpiazzare i beni cinesi, Pechino può compensare la perdita della domanda americana stimolando la propria economia interna, spingendo l’export verso i Paesi dell’ASEAN e l’UE, oltre che attivando politiche industriali e fiscali espansive.

In altre parole: gli Stati Uniti hanno più da perdere, anche se la fotografia contabile del deficit suggerirebbe il contrario.

Dazi e stagflazione: una lezione dalla storia

Nel breve termine, l’aumento delle tariffe potrebbe spingere alcuni produttori americani a tornare a produrre internamente. Ma questo effetto reshoring, spesso citato come obiettivo strategico, è lento, costoso e non sempre competitivo. Nel frattempo, i consumatori e le imprese americane si troveranno a pagare di più per beni di qualità inferiore o per alternative ancora non disponibili.

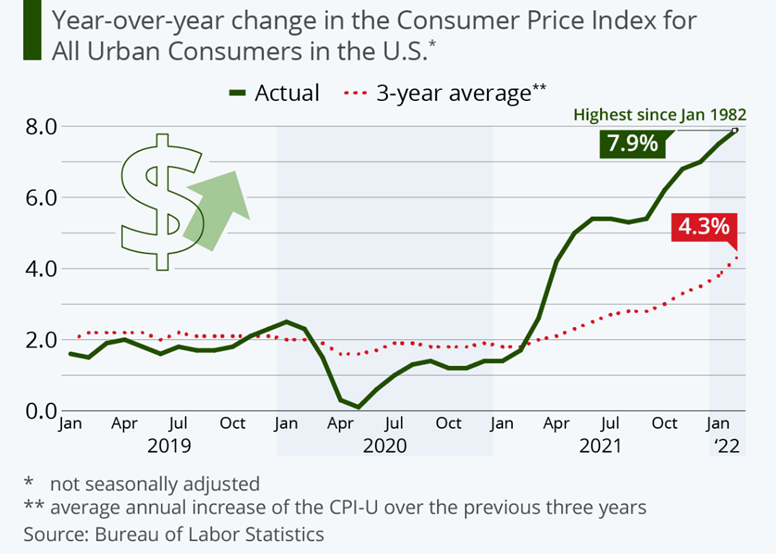

Il risultato è un aumento dei prezzi senza un aumento proporzionale della produttività: la definizione stessa di stagflazione. Un rischio già sperimentato negli anni ’70 e, in forma attenuata, durante la crisi post-COVID.

Oggi l’inflazione è sotto controllo solo grazie all’allentamento delle pressioni sulla supply chain globale. Intaccare di nuovo quella rete, proprio ora, può riaccendere la miccia.

3. “CHIKU”: L’ARMA NECESSARIA CHE MANCA A TRUMP

A differenza degli Stati Uniti, dove il consenso politico è volatile e la pressione mediatica elevatissima, la Cina può contare su una tenuta sociale basata su una repressione digitale pervasiva e su un concetto profondamente radicato: chiku, letteralmente “ingoiare l’amarezza”.

È una forma culturale di resistenza, che negli anni ha consentito al Paese di sopportare crisi ben più dure: carestie, sanzioni, isolamento politico, pandemie.

Nella narrativa del Partito Comunista Cinese, ogni sacrificio è parte di un cammino collettivo, ogni sofferenza ha come scopo il rafforzamento nazionale. E in questo contesto, la guerra commerciale con gli Stati Uniti viene letta come uno scontro esistenziale per il futuro dell’ordine mondiale.

La leadership autoritaria di Pechino scommette sul fatto che l’amministrazione Trump, in previsione delle elezioni di midterm del 3 novembre 2026, non riuscirà a sostenere una crescente opposizione popolare se, come previsto, la guerra commerciale porterà a inflazione e perdita di posti di lavoro.

La risposta cinese è più silenziosa e chirurgica

Pechino non sta rispondendo con annunci roboanti, ma colpisce in modo selettivo:

- Impone restrizioni su terre rare, colpendo i segmenti tecnologici e militari statunitensi.

- Penalizza le aziende USA attive in Cina, come Micron, Tesla o Apple, ostacolandone la logistica o limitandone l’accesso al procurement pubblico.

- Riduce gli acquisti di beni agricoli americani, colpendo direttamente la base elettorale repubblicana in Iowa, Nebraska, Indiana.

- Incentiva lo sviluppo di infrastrutture e logistica panasiatiche (via RCEP o Nuova Via della Seta), minando l’egemonia commerciale statunitense sul lungo periodo nel cosiddetto Sud Globale.

Al contempo la Cina punta a rafforzare il fronte interno, attraverso un piano di iniziative per incrementare i consumi, mentre si muove per rendere la domanda interna il principale motore e il punto di riferimento della crescita economica.

Proprio la domanda interna è il principale tallone d’Achille dell’economia cinese, insieme al debito delle Province ed agli effetti della persistente crisi immobiliare.

Il piano, annunciato a marzo dal premier Li Qiang nel corso delle “due sessioni”, delinea gli obiettivi politici ed economici per il 2025: incrementare vigorosamente i consumi, stimolare la domanda interna e aumentare il potere d’acquisto per rafforzare la propensione dei consumatori a spendere e ad affrontare i principali vincoli al consumo.

Fino ad oggi, verosimilmente in attesa di valutare l’entità complessiva dei dazi americani, alle dichiarazioni non hanno ancora fatto seguito misure concretamente “convincenti”, tuttavia è già stato innalzato il deficit di bilancio al 4% del pil.

4. IL PANTANO STRATEGICO: UN NUOVO VIETNAM ECONOMICO ?

Gli Stati Uniti rischiano di trovarsi impantanati in un Vietnam commerciale: una guerra iniziata per dimostrare forza, ma che diventa sempre più difficile da abbandonare senza perdere credibilità. Il nemico è meno potente sul piano militare, ma più resiliente sul piano psicologico e industriale. Col passare del tempo la vittoria sfuma, mentre i costi aumentano.

In assenza di una strategia industriale coerente, di un piano di rilancio della manifattura, di investimenti pubblici in ricerca e infrastrutture adeguati alla sfida del decoupling, i dazi diventano una toppa temporanea su una falla strutturale. E mentre gli Stati Uniti giocano al rialzo, altri attori – India, Vietnam, Indonesia, Messico – si preparano a raccoglierne le briciole, senza schierarsi apertamente.

La diplomazia americana nella regione indo-pacifica si muove oggi lungo un crinale pericoloso, dove alla pressione si aggiunge il sospetto. Gli alleati non vengono solo messi alla prova: iniziano a chiedersi se Washington sia ancora un partner affidabile. O, peggio, se non stia già preparando la ritirata.

La strategia USA in Asia tra coercizione, abbandono e miopia geopolitica

L’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti sta esaminando l’elusione attuata dalla Cina attraverso i Paesi terzi, con particolare attenzione al Sud-Est asiatico.

Le esportazioni asiatiche sono oggi a rischio a causa dell’aumento delle tariffe statunitensi e per contrastare questo fenomeno, la regione si sta preparando a importare di più dagli Stati Uniti e ad aumentare gli investimenti diretti nel settore manifatturiero statunitense

Anche se l’Asia non fosse direttamente colpita dall’aumento dei dazi statunitensi, è indirettamente esposta a potenziali dazi statunitensi su altri Paesi a causa dell’integrazione a monte e a valle della regione nelle catene globali del valore.

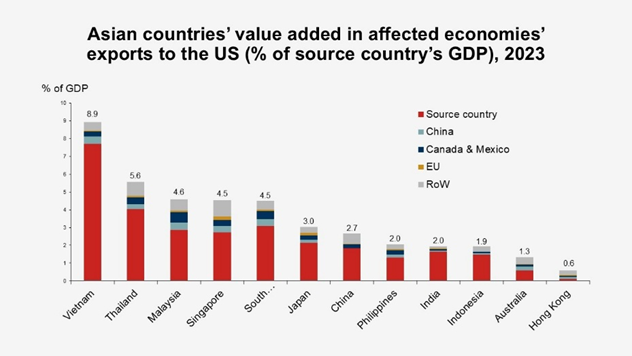

Le stime di Nomura sull’esposizione finale dell’Asia agli Stati Uniti mostrano che il Vietnam è il più vulnerabile all’aumento dei dazi universali statunitensi, seguito da Thailandia, Malesia, Singapore e Corea del Sud.

Fonte: Nomura

In un mondo che si riallinea lungo nuove faglie geopolitiche, la Casa Bianca potrebbe un giorno sorprendere tutti – ancora una volta – con una mossa radicale: stringere un accordo diretto con Pechino, tagliando fuori alleati e partner. Un “grande accordo” tra Trump e Xi Jinping, basato sulla spartizione delle sfere di influenza o su un’intesa economica rivoluzionaria, non è impossibile.

In fondo, Trump ha più volte dimostrato di saper cambiare rotta quando lo ritiene opportuno. E ha già lasciato intendere, più di una volta, la sua disponibilità a sedersi al tavolo con Xi.

Un’intesa del genere, per quanto improbabile nell’immediato a causa dell’escalation tariffaria in corso, rappresenta lo scenario che più inquieta le cancellerie asiatiche: essere sacrificati sull’altare di un nuovo equilibrio bilaterale USA-Cina.

La paura dell’abbandono.

Nella regione indo-pacifica, la coercizione non è l’unico timore. Anzi: per molti Paesi, la prospettiva peggiore è che gli Stati Uniti si tirino indietro, accettando il primato cinese in Asia orientale in cambio di una tregua commerciale o strategica.

Questo rischio – reale o percepito – cambia i calcoli politici delle capitali asiatiche. Alcuni Paesi stanno già iniziando a reagire rafforzando la cooperazione regionale, per esempio attraverso l’ASEAN o accordi multilaterali ristretti. Altri, al contrario, cercherebbero un riavvicinamento con Washington, nel tentativo di ammorbidire un accordo bilaterale negoziato alle loro spalle.

Il vero pericolo, tuttavia, è che coercizione e abbandono non siano alternative, ma dinamiche complementari: gli Stati Uniti, nel tentativo di forzare le scelte degli alleati, rischiano di logorare proprio quei legami che rendono sostenibile la forza della loro presenza in Asia.

Le recenti mosse dell’amministrazione USA non aiutano a dissipare i timori. L’aumento delle tariffe annunciato ad aprile ha colpito in modo trasversale: in Asia Orientale non solo la Cina, ma anche Paesi alleati e partner strategici, come Giappone (24%), Corea del Sud (22%) e Taiwan (32%), con cui gli USA condividono interessi di sicurezza e relazioni consolidate da decenni.

Nel Sud-est asiatico, il quadro è ancora più preoccupante. I dazi hanno coinvolto le Filippine (17%) e la Thailandia (36%), partner chiave come Singapore (10%) e Vietnam (46%), e perfino i Paesi più poveri della regione – Cambogia, Laos, Myanmar – con tariffe tra il 44% e il 49%.

Washington non ha fatto distinzioni. Tutti sono stati trattati come potenziali avversari commerciali, indistintamente. Il messaggio è chiaro: la fedeltà geopolitica non garantisce protezione economica.

Pechino osserva e prende nota. E intanto sussurra – con discrezione, ma insistenza – ai governi del Sud-est asiatico: voi potreste essere i prossimi, l’America tratta così anche i suoi amici più stretti.

È una narrazione sottile, ma efficace. La Cina non deve più convincere nessuno della sua discutibile superiorità: le basta seminare dubbi sulla costanza e sull’affidabilità di Washington. In questo, le recenti decisioni statunitensi sono il miglior alleato della diplomazia cinese.

Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il ministro della Difesa di Singapore ha usato parole che hanno colpito molti osservatori: “Gli Stati Uniti, in Asia, sono passati da liberatori a disturbatori, e ora somigliano a padroni di casa in cerca di affitto.”

È un’immagine potente, che fotografa il cambiamento percettivo in atto nella regione: gli Stati Uniti non vengono più percepiti come garanti dell’ordine, ma come potenza transazionale, instabile, esigente.

Non è solo questione di stile. È una questione di fiducia. Una leadership globale non si esercita con i dazi o con gli ultimatum, ma con coerenza, visione strategica e rispetto per i partner.

La leadership si costruisce, non si impone

Una maggiore influenza statunitense in Asia non può emergere né dalla coercizione né da un patto spartitorio con Pechino, secondo Foreign Affairs. Al contrario, serve un approccio multilaterale, fondato sulla promozione del commercio, sull’impegno diplomatico costante e sul riconoscimento dell’autonomia strategica dei Paesi alleati.

Da un punto di vista strategico, gli USA dovrebbero smettere di comportarsi come se le alleanze fossero carte da esibire per ottenere vantaggi, e tornare a vedere i partner per quello che sono: pilastri della propria credibilità internazionale.

L’amministrazione Trump sostiene di agire attraverso i dazi per massimizzare il ritorno dei propri investimenti sulla sicurezza regionale, ma rischia di dimenticare il valore – strategico, politico, simbolico – dei legami costruiti negli ultimi settant’anni.

In un mondo in cui le alleanze contano più che mai, esercitare una leadership senza alleati è una contraddizione in termini.

E una potenza che alterna minacce e disinteresse finirà per restare sola, in un mondo sempre più competitivo.

NELLA COMPETIZIONE GEOPOLITICA SERVE STRATEGIA, NON REAZIONE

Con Pechino che si irrigidisce, la domanda per Washington diventa: quanta amarezza sono disposti a ingoiare gli americani in cambio?

La guerra commerciale con la Cina non si vince a colpi di dazi, ma con politiche industriali di lungo periodo, alleanze multilaterali robuste e investimenti in capitale umano. La vera sfida è costruire un’economia che non sia vulnerabile alle decisioni di Pechino, piuttosto che tentare di piegarla.

Secondo il Peterson Institute for International Economics serve un nuovo paradigma: abbandonare l’idea di supremazia, e abbracciare quella di competizione sistemica intelligente. Dove la resilienza conta più della forza bruta, e la visione più della reazione.

Gli Stati Uniti hanno chiaramente definito la regione dell’Indo-pacifico come il fulcro dei propri interessi strategici ma la coercizione, alla lunga, indebolisce chi la esercita.

Se gli USA continueranno su questa strada, non renderanno l’America di nuovo grande, la renderanno più sola all’estero – e più fragile in patria.

Nel modo del Realismo geopolitico, non esistono amici o nemici permanenti, solo interessi strategici.

Puoi essere sempre aggiornato consultando gli “appunti di geopolitica” di questo sito ed iscrivendoti alla newsletter “Geopolitica Difesa Sicurezza”: un filo diretto con l’innovativo insegnamento POLIMI GDS, che ti mette a disposizione sintesi dei seminari, le testimonianze esclusive e le analisi.

Subscribe on LinkedIn

Subscribe on LinkedIn https://www.linkedin.com/build-relation/newsletter-follow?entityUrn=7241839645951447040